林风眠《黄玫瑰》

林风眠1951年夏离开学校,回到上海南昌路53号和夫人、女儿住在一起。解放前林风眠的收入相当优厚,教授月工资可达500元,不卖画也足以为生,生活相当舒适。在解放初期的一段时间内,他失去了工作又要承担高额房租,而且曾是绘画主顾的法国朋友们也纷纷离沪,使他经济上陷入了困顿。为了弥补家用,林风眠将许多从法国带回来的画册卖给了鲁迅美术学院,把自己心爱的西方古典音乐唱片一套套卖给了上海的旧货商店,他的夫人还得长期帮他裱画,帮别人修订旧书刊,生活过得比较艰苦。但是这个时期不长,人民政府考虑到他的社会影响,很快给予了他特殊安排,1954年他进了政协,享受了每月一百元的政府补贴。之后林风眠又在美协上海分会担任副主席兼油画组组长,上海中国画院成立后又担任画师。50年代的上海美术界是人才济济的地方,全国各地的美术教育家、画家都在此闲居。

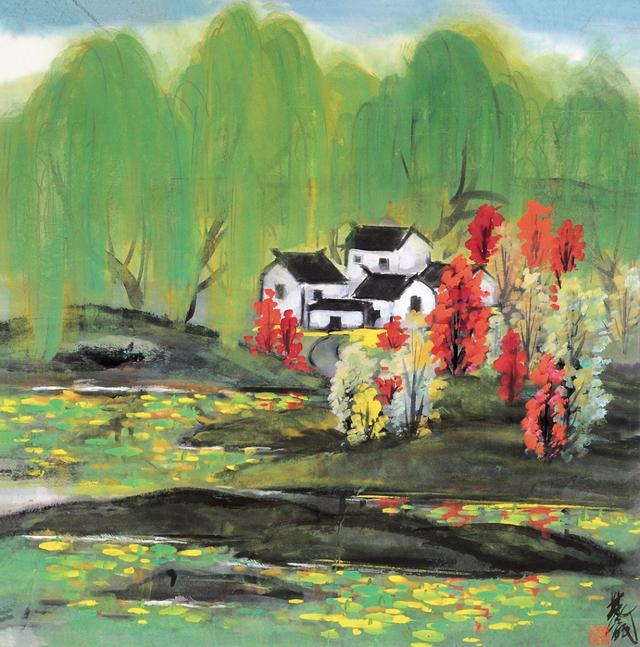

林风眠《风景》

除林风眠外,这里还有刘海粟、颜文樑、关良、吴大羽等人,大家原来都是不同流派的领导人物。如今被收拢在美协或是画院,成为普通一员,倒是可以互相之间更好地交流,去除一己之偏见、采各家之长。林风眠对于上海的社会生活还是很感兴趣的,他常说上海与杭州不一样,上海的动向多,可以感到现代气息,觉得对于他的新派画更有利些:“我常常梦想,在新派作风中,我们闻到了汽油味,感觉到高速度,接触到生理的内层,这种形式他们发现了,也代表了他们这一时代,20世纪上半期,但是20世纪下半期的东西是怎样呢?”对于一个全新的时代,林风眠是寄予厚望的。他认为20世纪以来的现代艺术是适应时代高节奏的,他的目的是创造适应20世纪下半叶的全新艺术。

林风眠的目光没有局限在国内,他还经常托在法国的学生赵无极寄些最新资料给他,以便了解世界最新动态。可以说林风眠对东西方艺术的研究只是一种途径,只是想通过它们去创造时代的艺术,不仅是中国的,也是世界的艺术。虽然初到上海,但他的这个理想却更加执着了,因为上海大都市的气氛,新社会欣欣向荣的局面给他增添了许多新的养料,使他可以全面反思自己的创作历程。

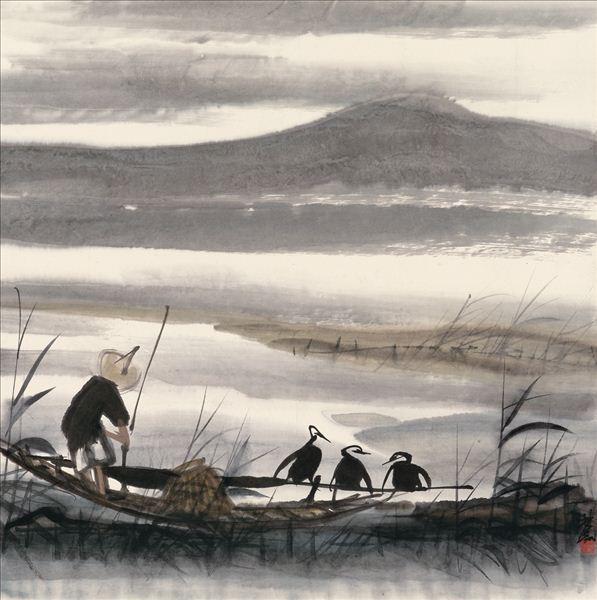

《霸王别姬》(布面油画60×60cm)

新中国的成立使林风眠重新认识了中国传统艺术和西方现代艺术,并把两者结合起来。解放前,林风眠在欧洲受过多年的教育,回国后也一直与西方绘画打交道,他出入最多的社交场合是法文协会之类组织,结交的也多是些欧美人士。他作品的买家也是这些人,所以他在艺术趣味上更接近于欧洲,而对自己本民族的传统文化倒是比较隔阂的。

另一方面由于从小受封建宗族制度的迫害,使他20、30年代是一个坚定的反封建主义者。连带着使他对正统的文化思想非常鄙视,特别是对明清以来的文人绘画和文化厌恶之极。建国后的环境使他与西方的接触变得稀少了,他不得不把眼光转到自己民族的文化上来,当不带个人偏见地审视传统时,他真正发现了它的价值。1951年林风眠刚回到上海时没有工作,也没有什么业余活动,同样闲居在上海的国立艺专老教授关良就常邀请他一同去看京剧。在这位京剧名票友的引导下,林风眠很快迷上了这个他曾经明确表示过不喜欢的传统艺术。林风眠家不远处有“共舞台”、“天蟾舞台”是当时上海最主要的戏曲表演场所,他常在朋友、学生的陪同下去看戏,不仅看京剧,也看昆剧、绍兴戏。他看过的剧目有《十八罗汉收大鹏》、《孙悟空三打白骨精》、《火烧赤壁》、华容道里的《关云长和曹操》、《鱼藏剑》、《武松杀嫂》、《鲁肃与张飞》、《宇宙锋》、《宝莲灯》、《霸王别姬》、《单刀赴会》、《南天门》、《游园惊梦》、《西厢记》、《梁山伯与祝英台》、《白蛇传》等。他每次去看戏,口袋里都装有小本本,记下有特色的大花脸和服装道具,在旁边再用英文单词记下重要的色彩和特征。戏曲给他最大的启发不是故事情节和唱腔韵味,而是其自由的时空观念。他在这最国粹的艺术中理解了以西方立体主义为代表的西方现代艺术。

林风眠自30年代以来就研究毕加索、布拉克等人的立体主义,还专门翻译了不少欧洲当代艺术的文章,自己也搞过专题讲座。在1948的《毕加索与现代绘画》的讲座上,他说:“毕加索像白天关在室内的蝙蝠,东碰壁、西碰壁,但给我们20世纪上半期许多碰壁的经验,给我们艺术创造了许多新形式,得到许多新经验,毕加索有可能成为塞尚之后的现代艺术最伟大的艺术家、先行者。但也有人会说他是最无聊的画家,至于他的正确或者不正确,主要在于我们对绘画本质的如何理解和应用……”虽然林风眠已经隐约感到毕加索的伟大,但说不出个所以然,始终不能理解立体主义认识世界的独特方式,始终只能学习他人的表面形式,自己缺乏深刻的体验。俱是在看了戏曲之后,他很有感触,有了一种恍然大悟的感觉。