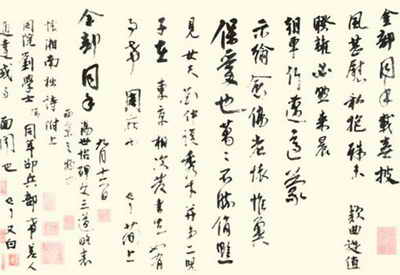

《同年帖》(见图)亦称《金部帖》,是李建中写给他的朋友“金部同年”的一件信札,文乃托其朋友照顾他的子婿。此帖系纸本,行书,纵31.3厘米,横41.4厘米,现藏故宫博物院。

元人陈深长颜平原行书:“纵笔浩放,一泻千里,时出遒劲,杂以流丽,或若篆籀,或若镌刻,其妙解处,殆若天造。”作为宋初的书家,李建中书法更多地承续着唐代大家颜鲁公《祭侄稿》、《争座位》二帖的神髓。此帖书风结体紧敛,庄严茂密,刚正宏伟,甚具鲁公收作阳铡壮美体例。开篇第一行“部”字的竖式用笔及“披”字捺画,乃鲁公书中典型的“肥美”形态。更因“同年”的连笔运用,打破了因用笔沉稳易坠入板滞的困囿,于沉稳中又显出一种妩媚多姿来。气势的连贯,笔力的苍涩,是此作较为突出的特色。通篇有较多渴笔的运用,尤以第四行的“蒙”,第九行的“周庇也”最具艺术效果。从浓厚的墨色到满是飞白的自然过渡,也表现着一种书写的自然。从这种自然中,可品出李建中在中锋的挥运中不激不厉的平和心态。黄庭坚曾谓李建中书“肥而不剩肉,如世间美女,丰肌而神气清秀者也”。用此说概括李建中《同年帖》,亦是甚为恰当的。

信函手札之书,一般而言,尺幅俱不大,所以挥运书写较容易把握,也好发挥书写者的书法水准。如果说随心所欲、信手拈来是书法艺术的最佳表现状态和最高境界,那么此作不事雕琢的朴实之态,亦同样耐人寻味。字距小于行距的书写体式亦具晋唐手札体式的遗风,特别是几个下式留空的分段的间法布白,已为时今的书家所广为取法。文中的两个“金部同年”都高出正文一部分,是出于礼貌而特意为之,但无疑在此中都是较为“显眼”的。此作中最后几行小字,显然同前言语风格略异,不类一时所书,想是前作的补充。总的说来,此作的艺术风格与特征全由前、中两部分来反映,结尾的几行小字,有些字或是因篇幅原因所限,未能发挥出同前面所写部分一样的艺术效果,是一大遗憾!

李建中作为北宋初年的书家,其声名未及其后的“苏、黄、米、蔡”响亮及影响深远,这在书法发展史上是一个颇值得关注的问题。是否是其书中颜书的承续成分太多,未及炼化出新,而未更多地显出己意,未及“苏、黄、米、蔡”的书风那样别具一格?我想,这是其声名未响的主要原因。同样的是取法颜书,清季的何绍基就比李建中高出了很多,是否是取法碑版加以融合所致?从李建中《同年帖》中可以得出一个讯息,就是书法的取法在广博的同时,怎样加强消化的问题。但李建中对行书运笔传承的挥运之法,对其后的米芾“刷”字实有启发之功,这一点是不容忽略的。苏轼谓其书“格韵卑浊”,则可看成是一种毫无理据的横加指责,可能是对其在行书上无多新意的一种轻视。

唐代书家虞世南在《笔髓论》“释行”一节中说:“行书之体,略同于真。至于顿挫盘礴,若猛兽之搏噬;进退钩距,若秋鹰之迅击。故覆腕抢毫,乃按锋而直引,其腕则内旋外拓,而环转纾结也,旋毫不绝,内转锋也。加以掉笔联毫,若石璺玉瑕,自然之理。亦如长空游丝,容曳而来往;又如虫网络壁,劲而复虚。右军云:‘游丝断而能续,皆契以天真,同于轮。’又云:‘每作一点画,皆悬管掉之,令其锋开,自然劲健矣。”’这段话可谓是对行书的一段精辟论述。行书作为一种带有实用性的书体,历来深受人们的喜爱。其主要实用特点是易识,书写相对快捷。但这并不是说,对行书的艺术要求就相对弱一些。实质上,恰恰相反,对其艺术性的要求也是很高的。因为行书之美主要取决于点画和用笔的精美。在宋代四大书家苏、黄、米、蔡中,除了黄庭坚的最高成就在草书,其他三人都是以行书名世的,这就表明行书在宋代是—种很流行的书体,也是很有“艺术”含量的书体。

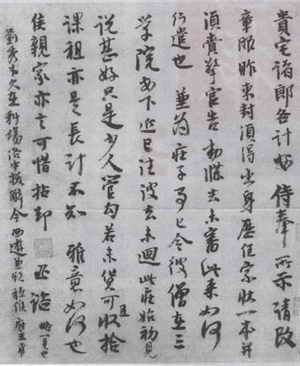

李建中在宋代不是一个非常出色的书家,但他也是以行书名世的。同代人朱长文在《续书断》中只将李建中的书法列为“能品”,并称其善笔札,真行尤精。故宫博物院所藏这件《贵宅帖》(见图)实际上也是—件行书信札。它纵30.3厘米,横24.2厘米,为纸本,通篇连款字计9行。李建中行书虽以欧阳率更楷书为体势,但在笔势和意趣上是以颜鲁公的行书为圭臬的,鲁公的行书用笔之意可以说被西台演绎得淋漓尽致。尤其是枯笔,纯从《祭侄稿》中化出,像此帖第三行“去未审此来如何”、第六行“货可收拾”及第七行“雅意如何也”,差不多与鲁公之字如出—辙。

此帖用笔苍润精美,气韵冲雅平和,但若与鲁公《祭侄稿》的高古气息相比,贝怯之较远,古人所谓的“书如其人”不谬矣。因为无论如何善学,气质不同,身世不--~,其书之境界当然不可同日而语。笔者认为西台只是学颜的好手,却不是妙手——妙者,则浑化无迹,渺空四远。对此,西台只能甘拜下风,朱长文将其作品列为“能品”堪为公允,亦不枉西台矣。

李建中(945-1013),字得中,宋初书法家,京兆(今陕西西安)人,迁居四川。官至工部郎中。因喜爱洛阳风土,曾屡请西京留司御吏台的职务,故人称李西台。书法初宗欧阳询,后宗颜真卿,书体温润车美,遒劲淳厚,气格不减徐浩,为黄庭坚、何子贞等推重。存世书迹有《土母帖》和《同年帖》等。